작업 [중간인]은 나 스스로를 돌아보는 반추의 과정에서 시작되어 지난 6년간 진행된 40대 초반의 인물들에 대한 기록이다. 작업을 기획했던 2013년 당시 마흔 살의 나이에 근접하고 있는 나를 인식하고, 비슷한 나이대에 있는 사람들을 기록하면서 시작되었다.

이 작업의 출발은 2013년의 봄이었다. 거울에 비친 내 얼굴을 천천히 바라보며 잔주름과 흰 새치가 늘어가고 있음을 발견하고 늘 바라보던 모습과 사뭇 달라보였다. 문득 내가 마흔의 나이에 거의 인접했음을 깨닳았다. 그저 아득하게 멀리만 존재했던 40대, 거기에 내가 거의 닿아있었던 것이다. 숫자를 인식한 후에 사진가의 사유로 마흔이라는 상징적인 나이를 생각해보게 되었다. 긴 시간 동안의 사유는 다른 이들의 모습은 어떨까 같은 시간을 살고 같은 공간을 영유하는 사람들의 모습을 사진가의 시선으로 바라보자는 계획으로 수렴되었고, 그러는 과정에서 진정한 나의 모습도 발견할 수 있겠다는 생각이 들었다.

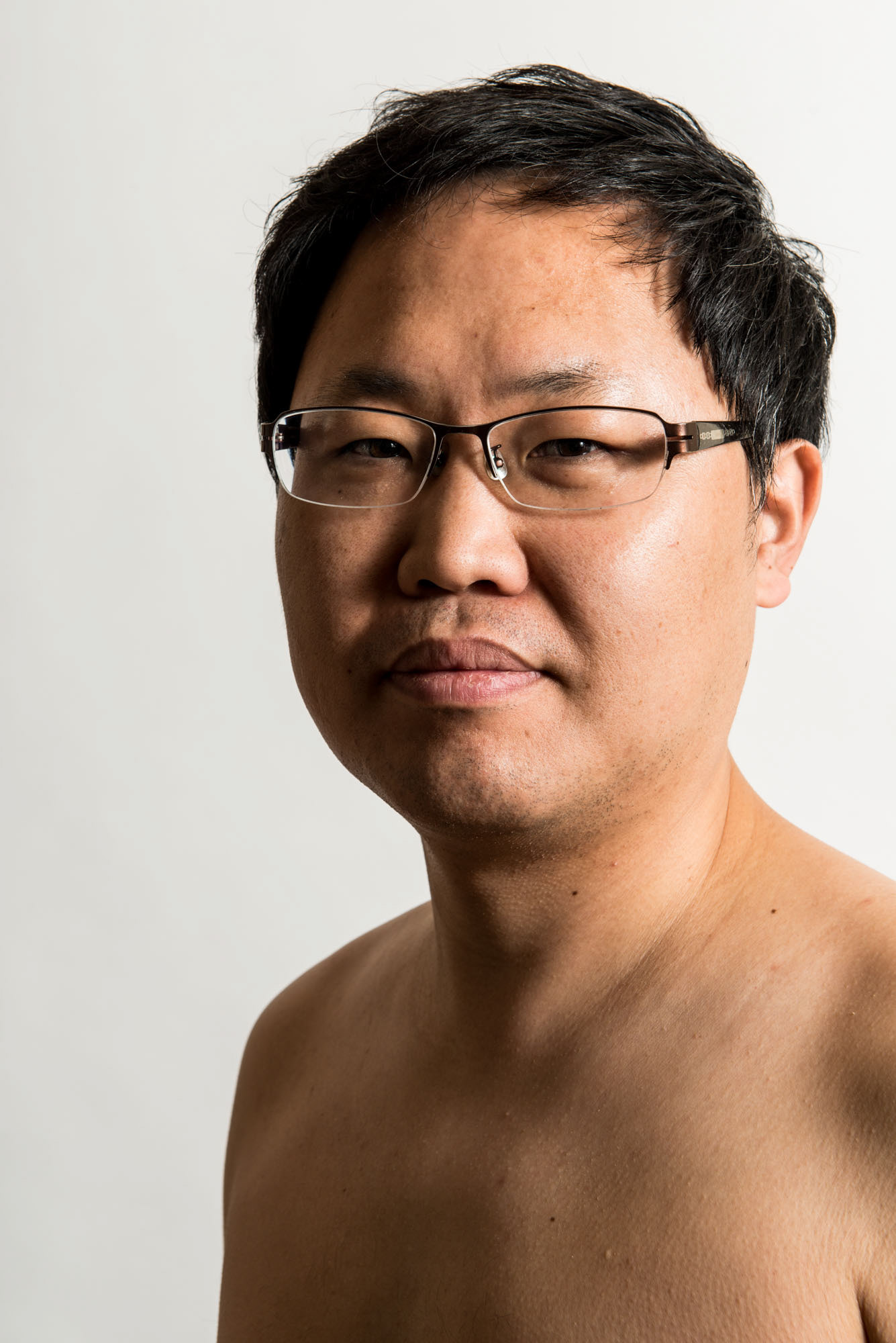

나이는 숫자에 불과하다지만 그것이 새겨놓은 주름과 시간의 흔적들은 그 숫자를 대변하고 있었다. 흉터처럼 패인 깊은 주름과 안경을 벗은 듯한 흐릿한 눈빛은 마치 오래된 기념탑에 새겨진 부조와 같았고, 검은 머리 사이를 삐집고 나오고 있는 희끗한 새치들은 이제 막 땅을 뚫고 나오는 싹들 같았다. 사진은 오직 표면만을 보여줄 수 있음에 난 이것들을 명확하게 드러내고자 했다. 그런 이유로 배경을 제거하고 실제 인물의 크기만큼의 크기로 사진을 보여주고자 한다. 40년의 시간이 새겨놓은 조각, 이것이 바로 내 사진의 외형적 표상이다.

얼굴과 몸에 드러난 인물의 세부가 이번 작업의 외적 표상이라면 사진 속에 담긴 내적 의미는 사람 하나하나가 지니고 있는 이야기이다. 나는 한 달에 한 명, 혹은 두 달에 한 명씩 사람들을 만나며 그들의 이야기를 들었다. 누군가는 마장원을 하고 있으며 누군가는 휴대폰을, 보험을, 책을 팔고 있었다. 너스레가 좋은 사람들은 사진을 찍는 내내 자신의 이야기를 끊임없이 들려주었다. 마흔이 넘어서는 ‘애인’이 꼭 필요하다며 자신은 열심히 실천 중이라고 했고, 20대 초반에 결혼한 남자는 자기를 버리고(혹은 자신이 버린) 간 처자식들에 대한 푸념을 토해내며 내게 스스로를 챙기는 일을 소홀히하지 말라며 충고를 해주었다.

평균 수명 82세를 살고 있는 우리나라의 삶에서 40대는 정확히 인생의 절반을 살았으며 위로는 6~70대 어른들을 모시고, 아래로는 1~20대의 자녀들을 책임지고 있는 나이이다. 또한 우리나라 전체 연령대 중 가장 많이 분포되어 있는 나이로 이 시대를 받치고 있는 허리와 같은 역할을 하고 있다. 그런 중추적인 존재를 관찰하고 기록함으로 사진의 기본 속성에 충실할 수 있으며 이러한 유형성을 탐구하는 작업은 시대적인 정체성을 탐구할 수 있는 좋은 방법론이 될 수 있다고 생각한다. 여기에 더불어 한 세대의 모습을 장시간 기록하는 작업은 그 자체만으로도 새로운 방향의 아카이브적 가치를 구현할 수 있다고 본다.